Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?

4 participants

Page 2 sur 3

Page 2 sur 3 •  1, 2, 3

1, 2, 3

Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?

Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?

Chapitre 19: Un tout nouveau jeu de balle

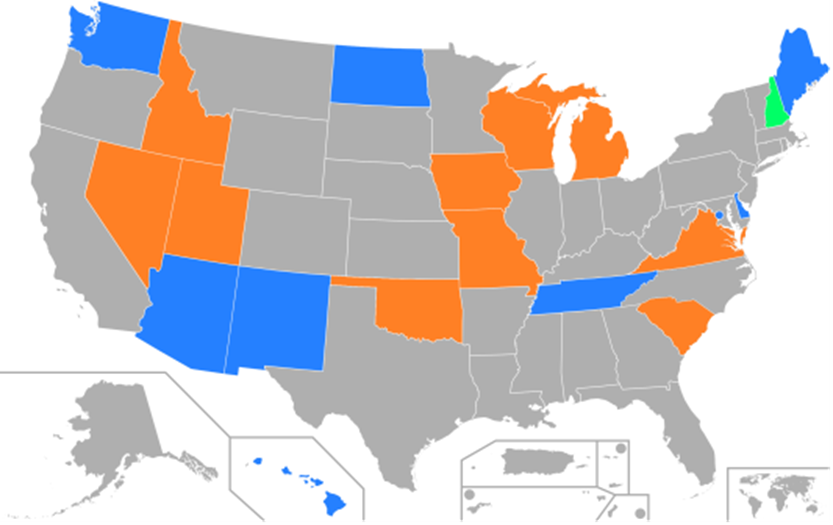

Après la victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat en 2002, la Maison Blanche savait que la présidence Bush allait devenir beaucoup plus ardue. Au cours de ses deux premières années, le président avait déjà eu du mal à travailler avec ses collègues démocrates et, à l'occasion, même les républicains s'étaient montrés assez critiques à l'égard de l'administration. Une grande partie de la frustration de l'opposition provenait de son élection contestée et de la conviction omniprésente que son ascension était au mieux entachée d'irrégularités et au pire complètement véreuse. Les démocrates étaient désormais armés du pouvoir législatif, du pouvoir de la bourse et de la possibilité d'enquêter sur le président. La représentante Pelosi, la deuxième démocrate la plus puissante de la Chambre des représentants, a clairement indiqué qu'elle enquêterait sur toute allégation selon laquelle les dirigeants d'Enron auraient eu une influence sur la politique énergétique ou fiscale de Bush et sur le choix de ces responsables. "Le peuple américain mérite de connaître les faits, nous devons donc attendre de voir les faits". En ce qui concernait les allégations relatives aux efforts d'influence d'Enron, elle a déclaré : "Mais il ne fait aucun doute, et sans jeu de mots, qu'Enron a mis de l'énergie dans ces efforts".

La chef de la majorité Nancy Pelosi (à gauche) et le président de la Chambre des représentants Richard "Dick" Gephardt (à droite)

Toutefois, d'autres démocrates étaient prêts (du moins pour l'instant) à tendre une branche d'olivier. Dick Gephardt, président de la Chambre des représentants, a demandé à la Maison Blanche de s'expliquer, tout en critiquant l'administration : "À l'avenir, j'espère que le président sera à nos côtés pour assainir le système politique et faire en sorte que les grosses fortunes ne s'y mêlent plus". Les propos de M. Gephardt faisaient référence à la loi sur la réforme des campagnes électorales que la Maison-Blanche, l'ancien président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, et les dirigeants républicains, Tom Delay et Mitch McConnell, avaient réussi à faire échouer l'année précédente.

Le président avait encore quelques projets législatifs importants à faire adopter et restait confiant, même avec les nouvelles majorités démocrates, dans sa capacité à faire passer des projets de loi. En tête de liste figurait une deuxième série de réductions d'impôts. Malheureusement, la majorité démocrate a clairement fait savoir que tout effort en ce sens serait voué à l'échec. En fait, une grande partie des dirigeants démocrates étaient favorables à l'annulation des réductions d'impôts de 2001, y compris le président Gephardt. Gephardt a fait valoir que ces réductions d'impôts étaient un cadeau aux riches et qu'elles augmentaient inutilement la dette du pays. "Le plan du président n'a pas fonctionné, nous devons changer de politique et faire autre chose, c'est ce que veut le peuple américain". Il était clair qu'il n'y avait pas d'accord à trouver et qu'un Washington divisé rencontrait son premier obstacle.

Les démocrates ont tenu leur promesse de collaborer avec les républicains pour adopter un projet de loi sur la réforme du financement des campagnes électorales. Il constituait une attaque en règle contre l'ancien Congrès, contrôlé par les républicains, qui n'avait pas réussi à faire passer un tel projet de loi l'année précédente. Maintenant qu'ils disposaient de la majorité, ils allaient devoir affronter le président, qui avait jusqu'à présent réussi à échapper à tout reproche concernant l'échec du projet de loi bipartisan en restant publiquement silencieux sur la mesure, alors que les dirigeants républicains s'y opposaient fermement. Si le projet de loi était adopté par les deux chambres du Congrès, le président Bush serait contraint de le signer ou d'y opposer son veto. Le projet de loi (qui reprend en grande partie le projet de loi McCain-Feingold) visait à limiter le montant de ce que l'on a appelé l'"argent flou" dans les campagnes politiques et à obliger les candidats à "soutenir" les publicités politiques en affichant clairement l'identité des intéressés et en montrant qu'ils approuvaient ce type de publicité. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, était depuis longtemps partisan d'une réforme du financement des campagnes électorales, car cela faisait dix ans que le Congrès ne parvenait pas à adopter de telles mesures. Le projet de loi a été rapidement proposé et a été adopté par la Chambre des représentants grâce à plusieurs dizaines de républicains qui ont fait défection.

Au Sénat, la situation était différente : les démocrates disposaient d'une majorité de quatre sièges, mais il leur fallait 60 voix pour vaincre l'obstruction. Les dirigeants républicains du Congrès se sont unis contre l'adoption du projet de loi, affirmant qu'il outrepassait la Constitution en portant atteinte aux droits du premier amendement des Américains en restreignant le "discours politique". Le président Bush a tenté de rester muet sur le sujet, mais au fur et à mesure que l'adoption du projet de loi devenait de plus en plus probable, la Maison Blanche a fait part de son opposition. M. Bush a déclaré que le projet de loi comportait des "défauts" et qu'il avait de "sérieuses préoccupations constitutionnelles", bien que les partisans de la réforme se soient réjouis que le président n'ait pas brandi le spectre du veto. Le projet de loi avait des partisans républicains, notamment les quatre modérés, McCain bien sûr (l'un des auteurs originaux du projet de loi), Lincoln Chafee (Rhode Island) et les deux sénatrices du Maine, Susan Collins et Olympia Snowe. Grâce à leur soutien, le projet de loi a recueilli 56 voix, en raison de deux défections démocrates. Les chiffres semblaient serrés, mais il restait une douzaine de républicains susceptibles de voter pour ou contre le projet de loi, et la Maison Blanche a émis ses critiques les plus virulentes à ce jour. Le président a décrit le projet de loi comme "ignorant les principes que j'ai besoin de voir, pour toute législation qui arrive sur mon bureau". Cependant, le Sénat a ignoré les principes du Président et a voté par 61 voix contre 49 en faveur de l'adoption du projet de loi, ce qui a obligé le Président à coucher sa position sur le papier.

Les auteurs originaux du projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales, les sénateurs John McCain (R, à gauche) et Russ Feingold (D, à droite). Intervenant à la suite de l'adoption du projet de loi

Le Président aurait dû être plus clair, pousser plus fort, c'est sans doute ce qu'ont pensé les stratèges de la Maison Blanche. Si le président avait fait connaître sa position dès le début, pour ou contre, le Congrès se serait probablement aligné, peu de républicains signant un texte de loi pour qu'un président républicain y oppose son veto, et se prononcer en faveur du projet de loi aurait au moins renforcé l'image du président, mais W était trop préoccupé par le fait de répéter les erreurs de son père. George H. W. Bush avait dû faire face à un effort similaire de réforme des campagnes électorales à la suite de scandales d'entreprises, il avait menacé d'opposer son veto, le Congrès l'avait défié, Bush avait opposé son veto et le Congrès n'avait pas réussi à passer outre. Le président n'était pas le mieux placé pour débattre des détails de la réforme du financement des campagnes électorales. Il valait mieux se taire et laisser Rove, Delay et McConnell s'en occuper, ce qui s'est avéré être une bonne chose. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais Bush a cédé et a fait une brève déclaration.

"Le système actuel de financement des campagnes électorales est gravement défectueux. Pendant des années, en tant que gouverneur du Texas et candidat à l'élection présidentielle, j'ai réclamé une législation visant à lutter contre l'influence des intérêts particuliers, à rétablir la confiance dans les partis politiques et à renforcer le rôle des citoyens dans le processus politique. Ce projet de loi n'accomplirait aucune de ces missions. En plus de maintenir l'influence corrompue des intérêts spéciaux et des groupes d'argent flou, il limiterait sérieusement le discours politique protégé par le premier amendement et restreindrait le discours d'une grande variété de groupes sur des questions d'importance publique dans les mois les plus proches d'une élection, ... Ce projet de loi ne représente pas les idéaux complets de mon administration et, par conséquent, j'oppose mon veto à H.R.2356"

Le président Bush met son veto au projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales

Bien entendu, le principal projet législatif sur lequel l'administration Bush voulait que les citoyens se concentrent était celui des soins de santé. Au cours de sa campagne présidentielle, le président Bush avait fait de grandes promesses en matière de soins de santé, la principale étant de faire en sorte que Medicare couvre le coût des médicaments délivrés sur ordonnance. Medicare était la plus grande initiative du pays en matière de soins de santé financés par l'État et, en tant que telle, toute extension équivaudrait à la plus grande expansion de l'État fédéral avec la création de ce programme, pour un coût de plusieurs centaines de milliards de dollars.

c'était un virage très surprenant pour une Maison Blanche conservatrice et il était censé résumer la partie humanitaire du "conservatisme compassionnel". Bush était convaincu qu'un compromis entre les deux partis pouvait être trouvé : "Nous sommes venus à Washington pour résoudre des problèmes. ... C'est pourquoi nous devons adopter ces réformes de l'assurance-maladie, afin de fournir aux patients des médicaments sur ordonnance et d'offrir des choix aux personnes âgées".

M. Bush pensait qu'il avait la possibilité d'obtenir des résultats, même avec un gouvernement divisé. Les prix des médicaments prescrits étaient près de deux fois supérieurs à ce qu'ils étaient cinq ans auparavant. En effet, Gore et Bush avaient tous deux inscrit la couverture des médicaments sur ordonnance à leur programme, et le principal problème concernait le montant de la couverture offerte. La question a également touché un groupe démographique important, les personnes âgées, et le fossé qui se creusait en matière d'accès aux soins de santé s'est avéré un puissant moteur de vote.

Le président Bush fait campagne pour la réforme de l'assurance-maladie dans le Connecticut

Les Républicains ont présenté leur proposition, plus de 300 milliards de dollars pour subventionner 10 ans de médicaments sur ordonnance. Il constituait un changement radical, les républicains n'ayant proposé auparavant qu'un cinquième de cette somme lorsqu'ils étaient dans l'opposition à Bill Clinton.

Pour les conservateurs déterminés à priver le gouvernement de fonds, il s'agissait d'un projet difficile à vendre et Bush aurait eu besoin de toutes les voix républicaines pour qu'il ait une chance d'être adopté. Afin que le projet de loi reste conservateur, les républicains du Congrès ont largement pris en charge la rédaction du contenu du projet de loi: leur plan consistant à éloigner les bénéficiaires de Medicare du système actuel (auquel 90 % d'entre eux étaient affiliés) et à les orienter vers des plans de santé privés.

Le prix était élevé, mais les démocrates (et les analystes) se sont gaussés, brandissant des projections selon lesquelles un tel projet nécessiterait au moins le double de fonds pour fonctionner correctement, et ils ont tous déclaré que le projet de loi était médiocre. Financé par un mélange d'allègements fiscaux et de subventions, le plan républicain prévoyait également l'intégration d'assurances privées dans l'assurance-maladie ordinaire, afin d'apaiser les conservateurs fiscaux qui craignaient une initiative gouvernementale onéreuse. Tout cela ne tenait pas compte du fait que les Républicains n'étaient plus les maîtres du jeu et que les Démocrates avaient rédigé leur propre plan. Avec 600 milliards de dollars, soit le double du plan républicain, le chef de la majorité, Tom Daschle, et le colosse sénatorial Ted Kennedy proposait un plan démocrate allant à l'encontre des exigences républicaines : il cherchait à étendre la couverture, et pas seulement à réduire le coût pour ceux qui cotisaient déjà, rejetait l'idée de pousser les gens vers des programmes privés et permettait également au gouvernement de négocier directement le prix des médicaments.

M. Daschle a qualifié le projet de loi républicain de "minable" et M. Kennedy a déclaré qu'il s'agissait d'un "accord brutal pour les personnes âgées du pays", alors que leur projet de loi "réaffirmera la confiance des personnes âgées dans Medicare ... il défendra et développera Medicare".

Le leader de la majorité au Sénat, Tom Daschle (à gauche), et le sénateur Ted Kennedy (à droite), discutent du projet de loi démocrate sur la réforme de l'assurance-maladie.

La différence frappante entre les deux projets de loi signifiait que si un compromis devait être trouvé, la marge de manœuvre était grande, mais en dépit des paroles chaleureuses échangées par les deux parties, les chances d'un accord devenaient de plus en plus minces. Joe Lieberman, sénateur démocrate conservateur (et candidat à la vice-présidence trois ans plus tôt), a qualifié le plan de Bush d'insuffisant et plusieurs républicains conservateurs n'ont même pas soutenu le plan de Bush. Parmi eux, Jeff Flake, de l'Arizona, a déclaré : "Je ne suis pas venu ici pour accroître le gouvernement, ce projet de loi est un droit qui va nous échapper", et Mike Pence, de l'Indiana, a déclaré : "La conséquence la plus inquiétante d'une assurance-médicaments universelle pourrait être qu'elle inaugure le début d'une médecine socialisée en Amérique". John Breaux, de Louisiane, a déclaré : "Nous ne pouvons pas en faire une question partisane. Medicare, tel que nous le connaissons, va disparaître de lui-même si nous n'apportons pas certains changements", faisant référence aux avantages d'une certaine privatisation, et quelques autres ont souligné la nécessité de trouver un compromis pour faire passer un projet de loi.

La sénatrice Dianne Feinstein a déclaré : "Il est important qu'un projet de loi soit adopté et nous ne pouvons pas laisser le parfait être l'ennemi du bien". Un tel compromis nécessiterait des mois de travail et de discussions, afin de créer un projet de loi qui obtiendrait un soutien bipartisan suffisant, sans compter qu'aucune des deux parties n'était disposée à abandonner sa position à l'égard de la privatisation. Pour compliquer encore les choses, tout cela se déroulait alors que les démocrates se préparaient à se lancer dans la course à la Maison Blanche.

Les critiques républicains et démocrates, (de gauche à droite) Mike Pence, Jeff Flake, Diane Feinstein et John Breaux.

La loi sur l'assurance-maladie parrainée par les démocrates a été adoptée par les partis à la Chambre des représentants. La Maison Blanche n'allait pas répéter le scénario du veto sur le financement des campagnes électorales. Elle a mis la pression sur les républicains susceptibles de changer d'avis, en indiquant clairement que la signature du président ne figurerait pas sur le projet de loi. Cela a fonctionné et l'obstruction a été maintenue jusqu'à ce qu'un "compromis" soit trouvé. Malgré l'optimisme initial, aucun progrès n'a été réalisé au fil des semaines et, en dépit d'une ouverture explosive, la Maison Blanche s'est retirée discrètement du combat et la réforme de l'assurance-maladie a disparu de l'ordre du jour.

La sénatrice Hillary Clinton, qui avait mené la bataille pour la réforme du système de santé pendant la présidence de son mari, a fait porter le chapeau à la Maison-Blanche : "Le président n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à nos aînés". Le sénateur John Kerry est allé dans le même sens : "Une fois de plus, cette administration cherche à se cacher du peuple américain et lorsque les prix des médicaments continueront d'augmenter, ils sauront que c'est la faute du président Bush"

Bush n'a pas réussi à obtenir de résultats sur le plan intérieur au cours de sa troisième année et il était pratiquement impossible d'espérer qu'il y parvienne au cours de sa quatrième année, étant donné que la saison des campagnes électorales allait prendre le dessus et qu'il serait impossible de faire des compromis. Bush devrait chercher une victoire ailleurs.

Le Président s'exprime lors d'une conférence de presse en 2003

Columbia est de retour après une mission de recherche de grande envergure

Par William Harwood, consultant spatial de CBS News

28 février 2003

La navette Columbia se pose au Centre spatial Kennedy après une mission de recherche de 16 jours couronnée de succès. Photo : NASA TV/Spaceflight Now NASA TV/Spaceflight Now

La navette spatiale Columbia s'est posée en douceur aujourd'hui sur la piste 33 du Centre spatial Kennedy pour clôturer une mission de recherche couronnée de succès, au cours de laquelle plus de 80 expériences ont été menées, notamment sur la croissance des cristaux, la densité osseuse et la croissance des cellules cancéreuses.

Avec le commandant Rick Husband et le pilote William McCool aux commandes, la plus ancienne navette spatiale de la NASA est sortie d'un ciel bleu limpide et a atterri dans le spatioport de Floride après un plongeon d'une heure vers la Terre. L'atterrissage a eu lieu à 9.02.32 AM EST.

"Houston, Columbia, magnifique atterrissage au KSC", a déclaré par radio M. Husband, ancien pilote de F-15, après l'immobilisation de la navette.

"Columbia, Houston, nous enregistrons l'arrêt des roues", a répondu l'astronaute Mark Polansky depuis le centre de contrôle de la mission. "Nous vous félicitons tous pour cette mission très réussie, au cours de laquelle vous avez mené à bien ces expériences. Nous n'avons pas de deltas après l'atterrissage".

L'atterrissage d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un voyage de 6,6 millions de kilomètres qui s'est étalé sur près de 16 jours et 255 orbites complètes depuis le décollage, le 12 février, de la plateforme 39A située à proximité. Il s'agit du 62e atterrissage dans le spatioport de Floride. La durée de la mission, depuis le lancement jusqu'à l'atterrissage,a été de 15 jours 22 heures 23 minutes et 32 secondes. Il s'agissait du 28e vol de Columbia.

"Columbia a fait une excellente entrée dans l'espace", a déclaré Linda Ham, responsable du programme de la navette. "Une fois de plus, les performances de Columbia ont été mises en évidence".

Mais un problème qui nécessitera des réparations après l'atterrissage pourrait affecter son prochain lancement prévu en novembre. Certains dommages subis lors du lancement ont failli endommager le système de protection thermique du vaisseau et ont suscité des craintes quant à la rentrée de Columbia dans l'atmosphère. La cause de ces dommages devra être étudiée afin de respecter la date de lancement de novembre, mais la Nasa est convaincue qu'elle n'aura pas à repousser autant le lancement que précédemment.

Husband, McCool, l'ingénieur de vol américano-indien Chawla Kalpana et les spécialistes de mission David Brown, Michael Anderson, Laurel Clark et l'astronaute israélien Ilan Ramon prévoient de passer la journée au Centre spatial Kennedy avant de rentrer à Houston samedi.

"Houston, nous tous à bord de Columbia voulons vous remercier pour l'énorme travail que vous avez accompli et qui nous a facilité la tâche tout au long de la mission", a déclaré Altman par radio au centre de contrôle de la mission avant de quitter la navette. "Vous avez fait un super travail, vous nous avez apporté une journée fraîche et claire et c'est formidable d'être de retour ici, au Centre spatial Kennedy, après cette belle expérience à Hubble. Nous vous remercions tous chaleureusement".

Au cours de ces expériences, Husband et son équipe ont étudié les sciences de la Terre et de l'espace ainsi que la microgravité, notamment la caméra Mediterranean-Israel Dust Experiment conçue pour mesurer l'impact des aérosols sur la formation des nuages et les précipitations ; un examen du phénomène des éclairs rouges et bleus - connus sous le nom de sprites - qui apparaissent pendant les orages ; une expérience sur les effets de l'apesanteur sur les bactéries ; et un projet de chimie d'un élève israélien de huitième année.

Les expériences ont été réalisées sur du matériel expérimental et ont été couronnées de succès, avec un taux de réussite opérationnel de 100 % pour la quasi-totalité d'entre elles. Les connaissances ainsi acquises serviront à améliorer les fondations des bâtiments et à mieux comprendre comment les tremblements de terre et d'autres forces perturbent les particules de sable et de terre.

"Il s'agit d'une mission purement scientifique, qui a nécessité cinq ans de préparation, mais tout vient à point à qui sait attendre", a déclaré Mike Leinbach, directeur du lancement. "Cette mission était remplie de tâches ardues et difficiles, et de nombreuses personnes participant à cette mission ne pensaient pas que nous serions en mesure d'accomplir tout ce que nous avions prévu dans notre plan", a-t-il ajouté.

"Cette mission a nécessité une quantité incroyable de dévouement et de travail acharné de la part d'une énorme équipe au Centre spatial Johnson, au Centre spatial Kennedy, au Centre des vols spatiaux Goddard, dans l'industrie privée et dans le monde universitaire. Je tiens à les remercier tous, et tout particulièrement les sept membres de l'équipage de Columbia, qui ont fait preuve d'une intelligence remarquable pour mener à bien cette mission."

Prochaine étape pour la Nasa : Le lancement de la navette Discovery en juillet pour une mission vers la station spatiale internationale...

Après la victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat en 2002, la Maison Blanche savait que la présidence Bush allait devenir beaucoup plus ardue. Au cours de ses deux premières années, le président avait déjà eu du mal à travailler avec ses collègues démocrates et, à l'occasion, même les républicains s'étaient montrés assez critiques à l'égard de l'administration. Une grande partie de la frustration de l'opposition provenait de son élection contestée et de la conviction omniprésente que son ascension était au mieux entachée d'irrégularités et au pire complètement véreuse. Les démocrates étaient désormais armés du pouvoir législatif, du pouvoir de la bourse et de la possibilité d'enquêter sur le président. La représentante Pelosi, la deuxième démocrate la plus puissante de la Chambre des représentants, a clairement indiqué qu'elle enquêterait sur toute allégation selon laquelle les dirigeants d'Enron auraient eu une influence sur la politique énergétique ou fiscale de Bush et sur le choix de ces responsables. "Le peuple américain mérite de connaître les faits, nous devons donc attendre de voir les faits". En ce qui concernait les allégations relatives aux efforts d'influence d'Enron, elle a déclaré : "Mais il ne fait aucun doute, et sans jeu de mots, qu'Enron a mis de l'énergie dans ces efforts".

La chef de la majorité Nancy Pelosi (à gauche) et le président de la Chambre des représentants Richard "Dick" Gephardt (à droite)

Toutefois, d'autres démocrates étaient prêts (du moins pour l'instant) à tendre une branche d'olivier. Dick Gephardt, président de la Chambre des représentants, a demandé à la Maison Blanche de s'expliquer, tout en critiquant l'administration : "À l'avenir, j'espère que le président sera à nos côtés pour assainir le système politique et faire en sorte que les grosses fortunes ne s'y mêlent plus". Les propos de M. Gephardt faisaient référence à la loi sur la réforme des campagnes électorales que la Maison-Blanche, l'ancien président de la Chambre des représentants, Dennis Hastert, et les dirigeants républicains, Tom Delay et Mitch McConnell, avaient réussi à faire échouer l'année précédente.

Le président avait encore quelques projets législatifs importants à faire adopter et restait confiant, même avec les nouvelles majorités démocrates, dans sa capacité à faire passer des projets de loi. En tête de liste figurait une deuxième série de réductions d'impôts. Malheureusement, la majorité démocrate a clairement fait savoir que tout effort en ce sens serait voué à l'échec. En fait, une grande partie des dirigeants démocrates étaient favorables à l'annulation des réductions d'impôts de 2001, y compris le président Gephardt. Gephardt a fait valoir que ces réductions d'impôts étaient un cadeau aux riches et qu'elles augmentaient inutilement la dette du pays. "Le plan du président n'a pas fonctionné, nous devons changer de politique et faire autre chose, c'est ce que veut le peuple américain". Il était clair qu'il n'y avait pas d'accord à trouver et qu'un Washington divisé rencontrait son premier obstacle.

Les démocrates ont tenu leur promesse de collaborer avec les républicains pour adopter un projet de loi sur la réforme du financement des campagnes électorales. Il constituait une attaque en règle contre l'ancien Congrès, contrôlé par les républicains, qui n'avait pas réussi à faire passer un tel projet de loi l'année précédente. Maintenant qu'ils disposaient de la majorité, ils allaient devoir affronter le président, qui avait jusqu'à présent réussi à échapper à tout reproche concernant l'échec du projet de loi bipartisan en restant publiquement silencieux sur la mesure, alors que les dirigeants républicains s'y opposaient fermement. Si le projet de loi était adopté par les deux chambres du Congrès, le président Bush serait contraint de le signer ou d'y opposer son veto. Le projet de loi (qui reprend en grande partie le projet de loi McCain-Feingold) visait à limiter le montant de ce que l'on a appelé l'"argent flou" dans les campagnes politiques et à obliger les candidats à "soutenir" les publicités politiques en affichant clairement l'identité des intéressés et en montrant qu'ils approuvaient ce type de publicité. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, était depuis longtemps partisan d'une réforme du financement des campagnes électorales, car cela faisait dix ans que le Congrès ne parvenait pas à adopter de telles mesures. Le projet de loi a été rapidement proposé et a été adopté par la Chambre des représentants grâce à plusieurs dizaines de républicains qui ont fait défection.

Au Sénat, la situation était différente : les démocrates disposaient d'une majorité de quatre sièges, mais il leur fallait 60 voix pour vaincre l'obstruction. Les dirigeants républicains du Congrès se sont unis contre l'adoption du projet de loi, affirmant qu'il outrepassait la Constitution en portant atteinte aux droits du premier amendement des Américains en restreignant le "discours politique". Le président Bush a tenté de rester muet sur le sujet, mais au fur et à mesure que l'adoption du projet de loi devenait de plus en plus probable, la Maison Blanche a fait part de son opposition. M. Bush a déclaré que le projet de loi comportait des "défauts" et qu'il avait de "sérieuses préoccupations constitutionnelles", bien que les partisans de la réforme se soient réjouis que le président n'ait pas brandi le spectre du veto. Le projet de loi avait des partisans républicains, notamment les quatre modérés, McCain bien sûr (l'un des auteurs originaux du projet de loi), Lincoln Chafee (Rhode Island) et les deux sénatrices du Maine, Susan Collins et Olympia Snowe. Grâce à leur soutien, le projet de loi a recueilli 56 voix, en raison de deux défections démocrates. Les chiffres semblaient serrés, mais il restait une douzaine de républicains susceptibles de voter pour ou contre le projet de loi, et la Maison Blanche a émis ses critiques les plus virulentes à ce jour. Le président a décrit le projet de loi comme "ignorant les principes que j'ai besoin de voir, pour toute législation qui arrive sur mon bureau". Cependant, le Sénat a ignoré les principes du Président et a voté par 61 voix contre 49 en faveur de l'adoption du projet de loi, ce qui a obligé le Président à coucher sa position sur le papier.

Les auteurs originaux du projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales, les sénateurs John McCain (R, à gauche) et Russ Feingold (D, à droite). Intervenant à la suite de l'adoption du projet de loi

Le Président aurait dû être plus clair, pousser plus fort, c'est sans doute ce qu'ont pensé les stratèges de la Maison Blanche. Si le président avait fait connaître sa position dès le début, pour ou contre, le Congrès se serait probablement aligné, peu de républicains signant un texte de loi pour qu'un président républicain y oppose son veto, et se prononcer en faveur du projet de loi aurait au moins renforcé l'image du président, mais W était trop préoccupé par le fait de répéter les erreurs de son père. George H. W. Bush avait dû faire face à un effort similaire de réforme des campagnes électorales à la suite de scandales d'entreprises, il avait menacé d'opposer son veto, le Congrès l'avait défié, Bush avait opposé son veto et le Congrès n'avait pas réussi à passer outre. Le président n'était pas le mieux placé pour débattre des détails de la réforme du financement des campagnes électorales. Il valait mieux se taire et laisser Rove, Delay et McConnell s'en occuper, ce qui s'est avéré être une bonne chose. Cela a fonctionné pendant un certain temps, mais Bush a cédé et a fait une brève déclaration.

"Le système actuel de financement des campagnes électorales est gravement défectueux. Pendant des années, en tant que gouverneur du Texas et candidat à l'élection présidentielle, j'ai réclamé une législation visant à lutter contre l'influence des intérêts particuliers, à rétablir la confiance dans les partis politiques et à renforcer le rôle des citoyens dans le processus politique. Ce projet de loi n'accomplirait aucune de ces missions. En plus de maintenir l'influence corrompue des intérêts spéciaux et des groupes d'argent flou, il limiterait sérieusement le discours politique protégé par le premier amendement et restreindrait le discours d'une grande variété de groupes sur des questions d'importance publique dans les mois les plus proches d'une élection, ... Ce projet de loi ne représente pas les idéaux complets de mon administration et, par conséquent, j'oppose mon veto à H.R.2356"

Le président Bush met son veto au projet de loi bipartisan sur la réforme des campagnes électorales

Bien entendu, le principal projet législatif sur lequel l'administration Bush voulait que les citoyens se concentrent était celui des soins de santé. Au cours de sa campagne présidentielle, le président Bush avait fait de grandes promesses en matière de soins de santé, la principale étant de faire en sorte que Medicare couvre le coût des médicaments délivrés sur ordonnance. Medicare était la plus grande initiative du pays en matière de soins de santé financés par l'État et, en tant que telle, toute extension équivaudrait à la plus grande expansion de l'État fédéral avec la création de ce programme, pour un coût de plusieurs centaines de milliards de dollars.

c'était un virage très surprenant pour une Maison Blanche conservatrice et il était censé résumer la partie humanitaire du "conservatisme compassionnel". Bush était convaincu qu'un compromis entre les deux partis pouvait être trouvé : "Nous sommes venus à Washington pour résoudre des problèmes. ... C'est pourquoi nous devons adopter ces réformes de l'assurance-maladie, afin de fournir aux patients des médicaments sur ordonnance et d'offrir des choix aux personnes âgées".

M. Bush pensait qu'il avait la possibilité d'obtenir des résultats, même avec un gouvernement divisé. Les prix des médicaments prescrits étaient près de deux fois supérieurs à ce qu'ils étaient cinq ans auparavant. En effet, Gore et Bush avaient tous deux inscrit la couverture des médicaments sur ordonnance à leur programme, et le principal problème concernait le montant de la couverture offerte. La question a également touché un groupe démographique important, les personnes âgées, et le fossé qui se creusait en matière d'accès aux soins de santé s'est avéré un puissant moteur de vote.

Le président Bush fait campagne pour la réforme de l'assurance-maladie dans le Connecticut

Les Républicains ont présenté leur proposition, plus de 300 milliards de dollars pour subventionner 10 ans de médicaments sur ordonnance. Il constituait un changement radical, les républicains n'ayant proposé auparavant qu'un cinquième de cette somme lorsqu'ils étaient dans l'opposition à Bill Clinton.

Pour les conservateurs déterminés à priver le gouvernement de fonds, il s'agissait d'un projet difficile à vendre et Bush aurait eu besoin de toutes les voix républicaines pour qu'il ait une chance d'être adopté. Afin que le projet de loi reste conservateur, les républicains du Congrès ont largement pris en charge la rédaction du contenu du projet de loi: leur plan consistant à éloigner les bénéficiaires de Medicare du système actuel (auquel 90 % d'entre eux étaient affiliés) et à les orienter vers des plans de santé privés.

Le prix était élevé, mais les démocrates (et les analystes) se sont gaussés, brandissant des projections selon lesquelles un tel projet nécessiterait au moins le double de fonds pour fonctionner correctement, et ils ont tous déclaré que le projet de loi était médiocre. Financé par un mélange d'allègements fiscaux et de subventions, le plan républicain prévoyait également l'intégration d'assurances privées dans l'assurance-maladie ordinaire, afin d'apaiser les conservateurs fiscaux qui craignaient une initiative gouvernementale onéreuse. Tout cela ne tenait pas compte du fait que les Républicains n'étaient plus les maîtres du jeu et que les Démocrates avaient rédigé leur propre plan. Avec 600 milliards de dollars, soit le double du plan républicain, le chef de la majorité, Tom Daschle, et le colosse sénatorial Ted Kennedy proposait un plan démocrate allant à l'encontre des exigences républicaines : il cherchait à étendre la couverture, et pas seulement à réduire le coût pour ceux qui cotisaient déjà, rejetait l'idée de pousser les gens vers des programmes privés et permettait également au gouvernement de négocier directement le prix des médicaments.

M. Daschle a qualifié le projet de loi républicain de "minable" et M. Kennedy a déclaré qu'il s'agissait d'un "accord brutal pour les personnes âgées du pays", alors que leur projet de loi "réaffirmera la confiance des personnes âgées dans Medicare ... il défendra et développera Medicare".

Le leader de la majorité au Sénat, Tom Daschle (à gauche), et le sénateur Ted Kennedy (à droite), discutent du projet de loi démocrate sur la réforme de l'assurance-maladie.

La différence frappante entre les deux projets de loi signifiait que si un compromis devait être trouvé, la marge de manœuvre était grande, mais en dépit des paroles chaleureuses échangées par les deux parties, les chances d'un accord devenaient de plus en plus minces. Joe Lieberman, sénateur démocrate conservateur (et candidat à la vice-présidence trois ans plus tôt), a qualifié le plan de Bush d'insuffisant et plusieurs républicains conservateurs n'ont même pas soutenu le plan de Bush. Parmi eux, Jeff Flake, de l'Arizona, a déclaré : "Je ne suis pas venu ici pour accroître le gouvernement, ce projet de loi est un droit qui va nous échapper", et Mike Pence, de l'Indiana, a déclaré : "La conséquence la plus inquiétante d'une assurance-médicaments universelle pourrait être qu'elle inaugure le début d'une médecine socialisée en Amérique". John Breaux, de Louisiane, a déclaré : "Nous ne pouvons pas en faire une question partisane. Medicare, tel que nous le connaissons, va disparaître de lui-même si nous n'apportons pas certains changements", faisant référence aux avantages d'une certaine privatisation, et quelques autres ont souligné la nécessité de trouver un compromis pour faire passer un projet de loi.

La sénatrice Dianne Feinstein a déclaré : "Il est important qu'un projet de loi soit adopté et nous ne pouvons pas laisser le parfait être l'ennemi du bien". Un tel compromis nécessiterait des mois de travail et de discussions, afin de créer un projet de loi qui obtiendrait un soutien bipartisan suffisant, sans compter qu'aucune des deux parties n'était disposée à abandonner sa position à l'égard de la privatisation. Pour compliquer encore les choses, tout cela se déroulait alors que les démocrates se préparaient à se lancer dans la course à la Maison Blanche.

Les critiques républicains et démocrates, (de gauche à droite) Mike Pence, Jeff Flake, Diane Feinstein et John Breaux.

La loi sur l'assurance-maladie parrainée par les démocrates a été adoptée par les partis à la Chambre des représentants. La Maison Blanche n'allait pas répéter le scénario du veto sur le financement des campagnes électorales. Elle a mis la pression sur les républicains susceptibles de changer d'avis, en indiquant clairement que la signature du président ne figurerait pas sur le projet de loi. Cela a fonctionné et l'obstruction a été maintenue jusqu'à ce qu'un "compromis" soit trouvé. Malgré l'optimisme initial, aucun progrès n'a été réalisé au fil des semaines et, en dépit d'une ouverture explosive, la Maison Blanche s'est retirée discrètement du combat et la réforme de l'assurance-maladie a disparu de l'ordre du jour.

La sénatrice Hillary Clinton, qui avait mené la bataille pour la réforme du système de santé pendant la présidence de son mari, a fait porter le chapeau à la Maison-Blanche : "Le président n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à nos aînés". Le sénateur John Kerry est allé dans le même sens : "Une fois de plus, cette administration cherche à se cacher du peuple américain et lorsque les prix des médicaments continueront d'augmenter, ils sauront que c'est la faute du président Bush"

Bush n'a pas réussi à obtenir de résultats sur le plan intérieur au cours de sa troisième année et il était pratiquement impossible d'espérer qu'il y parvienne au cours de sa quatrième année, étant donné que la saison des campagnes électorales allait prendre le dessus et qu'il serait impossible de faire des compromis. Bush devrait chercher une victoire ailleurs.

Le Président s'exprime lors d'une conférence de presse en 2003

Columbia est de retour après une mission de recherche de grande envergure

Par William Harwood, consultant spatial de CBS News

28 février 2003

La navette Columbia se pose au Centre spatial Kennedy après une mission de recherche de 16 jours couronnée de succès. Photo : NASA TV/Spaceflight Now NASA TV/Spaceflight Now

La navette spatiale Columbia s'est posée en douceur aujourd'hui sur la piste 33 du Centre spatial Kennedy pour clôturer une mission de recherche couronnée de succès, au cours de laquelle plus de 80 expériences ont été menées, notamment sur la croissance des cristaux, la densité osseuse et la croissance des cellules cancéreuses.

Avec le commandant Rick Husband et le pilote William McCool aux commandes, la plus ancienne navette spatiale de la NASA est sortie d'un ciel bleu limpide et a atterri dans le spatioport de Floride après un plongeon d'une heure vers la Terre. L'atterrissage a eu lieu à 9.02.32 AM EST.

"Houston, Columbia, magnifique atterrissage au KSC", a déclaré par radio M. Husband, ancien pilote de F-15, après l'immobilisation de la navette.

"Columbia, Houston, nous enregistrons l'arrêt des roues", a répondu l'astronaute Mark Polansky depuis le centre de contrôle de la mission. "Nous vous félicitons tous pour cette mission très réussie, au cours de laquelle vous avez mené à bien ces expériences. Nous n'avons pas de deltas après l'atterrissage".

L'atterrissage d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un voyage de 6,6 millions de kilomètres qui s'est étalé sur près de 16 jours et 255 orbites complètes depuis le décollage, le 12 février, de la plateforme 39A située à proximité. Il s'agit du 62e atterrissage dans le spatioport de Floride. La durée de la mission, depuis le lancement jusqu'à l'atterrissage,a été de 15 jours 22 heures 23 minutes et 32 secondes. Il s'agissait du 28e vol de Columbia.

"Columbia a fait une excellente entrée dans l'espace", a déclaré Linda Ham, responsable du programme de la navette. "Une fois de plus, les performances de Columbia ont été mises en évidence".

Mais un problème qui nécessitera des réparations après l'atterrissage pourrait affecter son prochain lancement prévu en novembre. Certains dommages subis lors du lancement ont failli endommager le système de protection thermique du vaisseau et ont suscité des craintes quant à la rentrée de Columbia dans l'atmosphère. La cause de ces dommages devra être étudiée afin de respecter la date de lancement de novembre, mais la Nasa est convaincue qu'elle n'aura pas à repousser autant le lancement que précédemment.

Husband, McCool, l'ingénieur de vol américano-indien Chawla Kalpana et les spécialistes de mission David Brown, Michael Anderson, Laurel Clark et l'astronaute israélien Ilan Ramon prévoient de passer la journée au Centre spatial Kennedy avant de rentrer à Houston samedi.

"Houston, nous tous à bord de Columbia voulons vous remercier pour l'énorme travail que vous avez accompli et qui nous a facilité la tâche tout au long de la mission", a déclaré Altman par radio au centre de contrôle de la mission avant de quitter la navette. "Vous avez fait un super travail, vous nous avez apporté une journée fraîche et claire et c'est formidable d'être de retour ici, au Centre spatial Kennedy, après cette belle expérience à Hubble. Nous vous remercions tous chaleureusement".

Au cours de ces expériences, Husband et son équipe ont étudié les sciences de la Terre et de l'espace ainsi que la microgravité, notamment la caméra Mediterranean-Israel Dust Experiment conçue pour mesurer l'impact des aérosols sur la formation des nuages et les précipitations ; un examen du phénomène des éclairs rouges et bleus - connus sous le nom de sprites - qui apparaissent pendant les orages ; une expérience sur les effets de l'apesanteur sur les bactéries ; et un projet de chimie d'un élève israélien de huitième année.

Les expériences ont été réalisées sur du matériel expérimental et ont été couronnées de succès, avec un taux de réussite opérationnel de 100 % pour la quasi-totalité d'entre elles. Les connaissances ainsi acquises serviront à améliorer les fondations des bâtiments et à mieux comprendre comment les tremblements de terre et d'autres forces perturbent les particules de sable et de terre.

"Il s'agit d'une mission purement scientifique, qui a nécessité cinq ans de préparation, mais tout vient à point à qui sait attendre", a déclaré Mike Leinbach, directeur du lancement. "Cette mission était remplie de tâches ardues et difficiles, et de nombreuses personnes participant à cette mission ne pensaient pas que nous serions en mesure d'accomplir tout ce que nous avions prévu dans notre plan", a-t-il ajouté.

"Cette mission a nécessité une quantité incroyable de dévouement et de travail acharné de la part d'une énorme équipe au Centre spatial Johnson, au Centre spatial Kennedy, au Centre des vols spatiaux Goddard, dans l'industrie privée et dans le monde universitaire. Je tiens à les remercier tous, et tout particulièrement les sept membres de l'équipage de Columbia, qui ont fait preuve d'une intelligence remarquable pour mener à bien cette mission."

Prochaine étape pour la Nasa : Le lancement de la navette Discovery en juillet pour une mission vers la station spatiale internationale...

Uranium Colonel- Messages : 1902

Date d'inscription : 31/07/2019

Age : 25

Localisation : République Démocratique de l'Icaunais

Rayan du Griffoul et ezaski aiment ce message

Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?

Re: Geronimo: Et si Oussama Ben Laden avait été tué avant le 11 Septembre?

Chapitre 20: Les inconnus connues

26 avril 2003.

Les manœuvres quotidiennes d'une mission militaire longue de dix ans se poursuivaient : l'opération Southern Watch, menée par les forces aériennes américaines et britanniques pour contrôler l'espace aérien dans le sud de l'Irak. Cette opération était menée officiellement pour dissuader l'Irak de mener un autre engagement militaire d'envergure, soit contre une nation voisine, par exemple une deuxième tentative d'annexion du Koweït, soit pour empêcher une action interne contre les chiites, similaire à la répression des Kurdes. La mission consistait à effectuer des centaines de sorties (opérations militaires) au-dessus de la région et à attaquer les principales installations militaires et les avions à réaction irakiens. En avril 2003, plus de 300 000 sorties avaient été effectuées au-dessus de l'Irak et, à la suite des frappes de missiles de l'ère Clinton en 1998 (Renard du désert), le gouvernement irakien a déclaré son intention de s'opposer à la mission sur le plan militaire. De 1998 à 2003, les avions américains et britanniques ont été la cible de tirs antiaériens irakiens. Le succès de la mission était difficile à déterminer, l'armée de l'air irakienne ayant largement évité les pertes en ne perdant que 3 MIG, et ayant délibérément manœuvré pour éviter la confrontation avec les appareils de la coalition. Au sol, les missiles sol-air et les armes antiaériennes ont régulièrement tiré sur les avions de la coalition, mais en vain. La coalition n'a subi aucune perte au cours de la campagne, et ses seules pertes ont été 4 drones de type "predator".

Les avions alliés ont à leur tour ciblé le matériel militaire irakien, mais il a été difficile de déterminer le succès de l'opération. La presse étrangère a décrit les attaques comme étant essentiellement punitives, réussissant à détruire leurs cibles moins d'une fois sur deux, et l'armée irakienne a très rapidement reconstitué ses pertes à chaque fois. Le faible taux de pertes s'explique par le fait que les avions de la coalition volaient très haut , obligeant les forces irakiennes à tirer à l'aveugle. Seule une "balle d'or" chanceuse pourrait abattre un avion allié, car les forces irakiennes avaient désactivé tout système de ciblage, pour éviter une riposte immédiate des alliés.

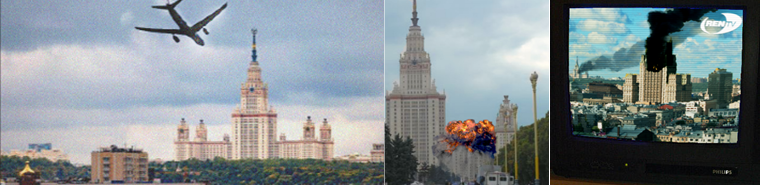

Un avion américain survole la zone d'exclusion aérienne irakienne dans le cadre de l'opération Southern Watch.

En 2003, le président George W. Bush a décidé d'augmenter le nombre de sorties au-dessus de l'Irak, prétextant de nouvelles menaces pour la sécurité du pays. Les vols ont doublé et le désir de Saddam de punir les États-Unis a également doublé. Il a fait passer de 14 000 à 20 000 dollars (40 000 si le pilote était capturé vivant) la prime prévue de longue date pour descendre les avions de la coalition. Le conflit était devenu si banal que la presse américaine l'avait qualifié de "guerre oubliée", mais les nouveaux engagements de Bush ont changé la donne : sa promesse ne signifiait pas seulement une augmentation des vols, elle signifiait des vols plus agressifs, triplant presque le nombre de sorties de combat. Certains analystes ont vu dans la rhétorique belliqueuse de la Maison Blanche un précurseur potentiel d'une invasion américaine. En décembre 2002, le New York Times a publié des documents classifiés montrant que le ministère de la défense avait élaboré de nouveaux plans d'invasion ; ces plans prévoyaient la pré-destruction des défenses aériennes irakiennes comme élément clé de tout plan et certains craignaient que l'administration n'en soit à ce stade ; cependant, l'administration est restée muette sur ces questions, arguant que le nouvel engagement était nécessaire uniquement en raison de la nouvelle menace que représentait Saddam Hussein.

La guerre oubliée s'est achevée le 26 avril 2003, lorsqu'un F-15 Eagle américain a perdu le contact avec le commandement central alors qu'il effectuait une sortie à l'intérieur de l'Irak. L'avion a été perdu près de la ville d'Al-Kut, l'une des cibles les plus septentrionales de la zone neutre sud. Il volait en duo lorsque les tirs antiaériens irakiens ont éclaté, provoquant la séparation des deux appareils qui ne se sont jamais retrouvés, silence radio. Les premiers rapports sur la disparition ont été divulgués par des sources arabes, mais le ministère de la défense a refusé de les confirmer ou de les infirmer. Jusqu'à présent, le seul autre cas avéré de perte temporaire d'un avion au-dessus de l'Irak remontait à 1997, lorsqu'un dysfonctionnement mécanique dans le nord du pays avait entraîné la perte de puissance d'un avion à réaction, qui avait dû regagner la Turquie en planant. Cette fois-ci, les choses étaient différentes - le F-15 était trop loin en territoire irakien. Si un avion subissait une panne similaire, le pilote n'aurait aucune chance de regagner une base américaine en Irak ou en Arabie Saoudite. Son meilleur espoir serait de pénétrer dans l'espace aérien iranien (ce qui pourrait entraîner une riposte militaire) ou d'atterrir en Irak même, et tout cela si un dysfonctionnement se produisait et non une balle "magique".

Emplacement approximatif du F-15 disparu

Les heures passèrent et l'espoir d'un retour miraculeux s'estompa lentement. Le ministère de la Défense devait désormais faire face au pire scénario possible, à savoir qu'un avion à réaction américain avait été perdu, voire détruit, au-dessus de l'Irak. Le commandement américain a autorisé un balayage complet et la recherche de l'appareil, et les premiers rapports officiels sur la disparition du jet ont été rédigés, sans qu'aucune raison ne soit avancée pour expliquer la perte de l'appareil. La première reconnaissance n'a révélé aucun signe du F-15 disparu, mais compte tenu des centaines de kilomètres carrés de désert à ratisser, ce ne fut pas une surprise. Le premier rapport détaillé sur la disparition est venu de l'Irak lui-même. L'Agence de presse irakienne (la seule chaîne d'information irakienne) a cité un porte-parole de la défense qui a déclaré que "les aigles de l'Irak et les hommes courageux chargés des armes antiaériennes ont abattu un avion de chasse américain qui s'est envolé de l'espace aérien koweïtien pour violer notre espace aérien et tuer le peuple irakien,". Le ministère de la défense et le secrétaire d'État Rumsfeld ont rapidement réagi pour mettre en doute les affirmations irakiennes : "Si nous savons que nous avons perdu le contact avec un avion, nous n'avons aucune raison de croire qu'il a été abattu". En privé, les responsables étaient beaucoup plus inquiets et chacun se préparait à la pire nouvelle possible. Le ministère de la défense ayant reconnu la situation, celle-ci a été transmise à la chaîne de commandement, qui a décidé des mesures à prendre.

Le président assistait à une réunion concernant l'aide fédérale en réponse aux violentes tempêtes hivernales lorsque les premières informations concernant l'avion disparu lui sont parvenues. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre plus d'informations, mais une heure plus tard, le président a été informé qu'un briefing de sécurité d'urgence avait été préparé pour discuter de ses "options" et la réunion sur les tempêtes a été écourtée. Pendant des années, le ministère de la défense a préparé de telles "options". Bush a appris que si l'Irak avait réussi à abattre un avion à réaction, les États-Unis devaient agir rapidement pour empêcher la capture du pilote et de l'officier chargé de l'armement à bord, ce qui serait de loin le pire scénario possible.

Le président Bush rencontre ses conseillers en matière de sécurité nationale

Les protocoles en place pour une telle opération existaient depuis l'administration Clinton, mais Rumsfeld, avec l'approbation du président, avait très tôt renforcé les conséquences militaires d'une telle opération, baptisée Desert Badger. Le plan Clinton prévoyait des frappes immédiates (effectuées par des avions américains et/ou des missiles de croisière) sur des cibles à travers l'Irak afin de désorganiser le commandement militaire irakien et d'empêcher la capture du pilote abattu. L'expansion de Rumsfeld était la deuxième option qui visait plus que l'armée irakienne - elle s'attaquait au régime dans son ensemble - et était conçue pour paralyser non seulement l'armée, mais aussi l'infrastructure et l'industrie de l'Irak, y compris les éventuelles installations d'armes de destruction massive (ADM). Enfin, le Desert Badger de Rumsfeld prévoyait une mission de sauvetage des pilotes abattus ou potentiellement déjà capturés. Certains ajouts de Rumsfeld allaient même plus loin : la troisième option prévoyait non seulement la destruction des bases irakiennes depuis les airs, mais aussi l'envoi de troupes américaines sur le terrain, pour s'emparer de régions clés de l'Irak, ce qui aurait permis de mettre en œuvre en douceur la stratégie de Wolfowitz visant à séparer totalement Bagdad des zones d'exclusion aérienne du sud et du nord, dans l'espoir d'un soulèvement irakien.

Le président a choisi la deuxième option, rejetant le plan Wolfowitz et convenant avec les responsables militaires que les États-Unis n'étaient pas en mesure de déclencher une invasion immédiate de l'Irak.

L'image d'aviateurs américains traînés dans les rues, battus et soumis à un simulacre de procès était impossible à ignorer et le président savait qu'une action forte était nécessaire. Desert Badger constituerait l'action militaire la plus importante menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe. Comme l'a déclaré plus tard Rumsfeld, "ces frappes devaient être d'une ampleur telle qu'elles indiqueraient aux Irakiens (Saddam Hussein) que les États-Unis ne toléreraient pas les actions du régime... afin d'instiller un sentiment de choc et de stupeur"

Quelques heures après la décision du président et au moment où l'agence de presse irakienne et les médias internationaux publiaient leurs rapports sur la disparition de l'avion, les cibles ont été déterminées, les pilotes ont été dépêchés aux postes d'action et les premiers missiles de croisière ont été lancés par la flotte américaine.

Opération Desert Badger

(A gauche) un avion américain décolle du Koweït pour participer à Desert Badger, (A droite) missiles de croisière lancés par la 5e flotte américaine.

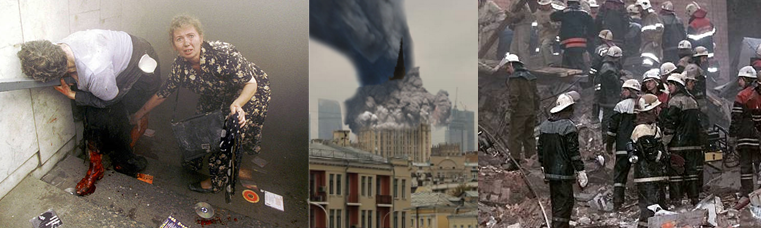

Les premières bombes tombèrent sur l'Irak le 26 au soir, un peu moins de 7 heures après la disparition. Le monde tournait en rond, n'ayant toujours pas reçu d'explication complète sur les événements de la journée. Incertaine de l'ampleur des attaques américaines, la télévision en direct montrait Bagdad en proie à des tirs anti-aériens, et les destructions qui s'ensuivaient au sein même de la ville. La précipitation de l'opération a semé le chaos parmi les journalistes sur le terrain, qui ne savaient pas jusqu'où irait la campagne américaine. Les correspondants étrangers à Bagdad n'ont eu que quelques minutes pour réagir après que les agences de presse ont été informées de la décision du président avant la diffusion d'un message présidentiel. Les journalistes se sont empressés d'assembler un flux en direct pour capturer l'extraordinaire spectacle de lumière en cours.

Contrairement à Desert Fox en 1998, l'action de Bush a été lancée sans soutien étranger confirmé et avec peu de moyens militaires ou politiques. Clinton a passé des mois à faire pression sur l'Irak avant l'action militaire de Bush, mais même sans ces moyens, les États-Unis pensaient être prêts à une action immédiate. Au moment où les premières bombes américaines transperçaient les défenses aériennes irakiennes et frappaient Bagdad, le discours du président Bush commençait, CNN a, de manière mémorable, fait passer les paroles du président sur un écran partagé et les Américains ont pu voir simultanément les paroles et les actes du président.

Tirs anti-aériens irakiens au-dessus de Bagdad

Mes chers concitoyens, à cette heure, les forces américaines sont au début d'une opération militaire visant à désarmer l'Irak de ses capacités offensives afin de défendre le peuple irakien libre et de protéger le monde d'un régime agressif et oppressif.

Aujourd'hui, les forces américaines et britanniques, qui poursuivaient la stratégie de la zone d'exclusion aérienne et menaient des opérations de routine pour décourager l'agression irakienne, ont été attaquées et, ce faisant, un avion à réaction américain a été touché et s'est écrasé à l'intérieur de l'Irak. Je suis extrêmement préoccupé par cette perte et par le sort des pilotes américains et je continue à suivre la situation de près. Ces zones d'exclusion aérienne utilisées pour protéger les minorités irakiennes doivent être maintenues. Sur mon ordre, les forces américaines ont commencé à frapper des cibles sélectionnées d'importance militaire et stratégique et détruiront la capacité de Saddam Hussein à faire la guerre à son propre peuple et à ses voisins. Ces frappes doivent marquer le début d'une nouvelle politique qui ne tolérera pas la menace de Saddam Hussein, et nous demandons au monde entier de nous soutenir dans cette mission. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre britannique Tony Blair, qui s'est engagé à soutenir les efforts que nous déployons actuellement pour ramener la paix dans cette région troublée. À partir de leurs bases navales et aériennes, nos troupes entreprendront cet effort et auront le devoir de servir des objectifs justes et humanitaires.

M. Bush a poursuivi son discours en exposant les raisons pour lesquelles l'opération en cours devait avoir lieu, sans évoquer, curieusement, la disparition de l'avion américain.

Saddam Hussein a commis des atrocités contre son propre peuple et les peuples des pays qui l'entourent. Pendant les dix années qui ont suivi l'invasion du Koweït par l'Irak, Saddam Hussein a contourné les sanctions internationales pour acheter des armes et des technologies de missiles, son peuple a souffert pendant qu'il construisait des palais et achetait des armes et qu'il rejetait la responsabilité de ses échecs sur le monde.

Le régime irakien n'a pas respecté ses promesses et le droit international, il n'a pas renoncé à son implication dans le terrorisme international, il a approuvé les attaques contre les dissidents irakiens, les chefs d'État étrangers et les civils innocents dans le monde entier. Le régime irakien a menti sur ses armes biologiques et a cherché à tromper le monde sur son programme d'armes nucléaires. Aujourd'hui, l'Irak continue de fuir les inspecteurs en désarmement. Cela fait maintenant cinq ans que les derniers inspecteurs en désarmement ont mis le pied en Irak, et les renseignements américains fiables ne laissent guère de doute sur le fait que le régime irakien a continué à chercher à se doter de ces armes.

Bush a également énuméré une série d'exigences à l'égard de l'Irak

Le dictateur irakien doit enfin répondre aux demandes internationales de désarmement de l'Irak et s'engager fermement à réadmettre les inspecteurs en désarmement de l'ONU et à coopérer pleinement avec eux, ainsi qu'à se conformer à toutes les résolutions du Conseil de sécurité. Il doit cesser de menacer ses voisins, d'attaquer les avions alliés et de s'en prendre à ses propres citoyens.

Jusqu'à ce que ces engagements soient pris et tenus, nous devons poursuivre dans cette voie avec réticence. Le peuple des États-Unis, nos amis et nos alliés ne peuvent tolérer un régime qui continue à menacer la paix, et c'est pourquoi nous répondons à cette menace, nous choisissons la force décisive maintenant pour éviter un conflit plus grave plus tard. Nous ne reculerons pas devant notre devoir et nous n'accepterons pas d'autre issue que la victoire... Que Dieu bénisse notre pays et tous les hommes et femmes courageux qui le défendent.

(A gauche) Discours de George Bush sur le début de l'opération Desert Badger, (A droite) Images des frappes de missiles à Bagdad.

La soudaineté des événements a pris le monde entier par surprise et les journalistes et les citoyens ont été submergés par le contenu du discours combiné aux images du terrain. La vague de confusion a entraîné une certaine imprécision dans les reportages. L'Irak avait-il attaqué les États-Unis ? Les États-Unis avaient-ils déclaré la guerre à l'Irak ? Des troupes terrestres étaient-elles en route pour renverser le dictateur ? Les paroles du président laissaient beaucoup à désirer : des explications sur l'ampleur du rôle actuel de l'Amérique dans le conflit, une sorte de calendrier ou d'objectifs clairs pour la fin de l'attaque. Heureusement, les journalistes ont été plus satisfaits lorsque le secrétaire à la défense, Don Rumsfeld, est sorti pour prendre part à un point de presse, suivi par le président des chefs d'état-major interarmées, le général Myers. Presque fous, les journalistes ont été un peu plus rassurés lorsque Rumsfeld a déclaré sans ambages : "Il ne s'agit pas d'une invasion de l'Irak. Comme certains l'ont dit, si vous avez écouté les paroles du président, il a été clair : il s'agit d'une réponse à une attaque de l'Irak contre les forces aériennes américaines et britanniques plus tôt dans la journée. ... Le président a clairement indiqué que ces attaques ne pouvaient rester impunies et c'est de cela qu'il s'agit ... le président voulait une action, des options ont été présentées et c'est sa décision".

Comme d'habitude pour une conférence de presse de Rumsfeld, il l'a dirigée personnellement et a parfois joué avec les journalistes, tout en fournissant plus d'informations que la plupart des conférences. Lorsqu'on lui a demandé quand l'opération militaire s'arrêterait et si elle durerait plus longtemps que la campagne de 4 jours de Clinton ? "C'est à Saddam de décider, lorsqu'il choisira de mettre fin à ses attaques contre les avions alliés, de renoncer aux armes de destruction massive et de s'ouvrir aux inspecteurs, alors nous pourrons constater des progrès". Interrogé sur la planification de l'opération, il s'est empressé de réfuter l'idée qu'il s'agissait d'une opération mal planifiée et improvisée : "Nous sommes préparés ici (au Pentagone) à la mise en œuvre d'une telle opération depuis un certain temps, au moins depuis la guerre du Golfe, et il est clair que nous devions le faire maintenant ! Nous le savons".

Donald Rumsfeld et le général Myers informent les journalistes et le public

Les cibles visées ne se limitaient pas à Bagdad, où le monde a assisté au tir de barrage de missiles, mais des missiles de croisière navals étaient lancés dans tout le pays et les premières attaques aériennes ont commencé. Des centaines de missiles sillonnaient déjà le pays, touchant des dizaines de cibles telles que des bases militaires, des quartiers généraux du parti Baas, des camps d'entraînement terroristes supposés et des installations de production d'armes de destruction massive présumées. Les infrastructures irakiennes ont également été endommagées, notamment les ponts et les réseaux électriques déjà affaiblis. Tout cela faisait partie de l'opération publique visant à porter un coup au régime, mais la Maison Blanche et le ministère de la défense l'utilisaient dans le cadre de l'opération de sauvetage pour ralentir les mouvements de troupes.

Le sort du F-15 disparu, de son pilote et de son officier d'armement n'a toujours pas été confirmé, mais il y a désormais trois possibilités. 1 : les Américains ont été tragiquement tués soit dans l'attaque qui a provoqué l'écrasement, soit dans le crash qui a suivi, soit encore dans un échange de tirs avec les forces irakiennes ; 2 : ils ont survécu, peut-être en faisant atterrir l'avion ou en s'éjectant, et sont maintenant bloqués à des centaines de kilomètres dans un désert hostile, entourés de forces ennemies ;

3 : Ils étaient déjà capturés, ni le président ni Rumsfeld, dans leurs discours et conférences, n'ont fait d'autres commentaires que de reconnaître l'engagement militaire antérieur et le fait que sa localisation était inconnue. Rumsfeld s'est un peu étendu, déclarant qu'ils étaient au courant des rapports des services de renseignement et des médias irakiens, mais a noté que ces rapports étaient "un peu moins précis que ceux des médias américains". Mais tous deux étaient conscients des pires scénarios possibles. Des missions de reconnaissance au-dessus de la zone étaient déjà en cours, utilisant les premières attaques contre l'Irak comme couverture pour s'approcher beaucoup plus près que d'habitude. Un site probable de crash au nord d'Al-Kut a été identifié mais aucune communication radio ni aucun signe de déploiement de parachute n'ont pu être trouvés ou confirmés avec le commandement, les images de l'épave montraient des signes inquiétants qu'elle avait déjà été ramassée par des habitants et peut-être des militaires. Tout cela était prévisible, mais rendait une éventuelle opération de sauvetage de plus en plus délicate. Le temps était compté, survivre au terrain serait tout aussi décourageant que d'être capturé pour les aviateurs, et toute opération de sauvetage devrait être préparée pour combattre les forces irakiennes. Le président avait déjà autorisé les préparatifs d'une telle opération et, par la suite, des marines et une douzaine d'hélicoptères de transport, d'hélicoptères d'attaque, de jets et d'avions espions ont été préparés pour la mission, mais le président n'a pu agir qu'une fois que l'on a connu le lieu possible de l'opération.

La campagne de bombardement était vaste, couvrant l'ensemble du pays, c'était la plus grande campagne de bombardement menée par les États-Unis depuis la guerre du Golfe, mais indépendamment de l'ampleur et du mystère omniprésent, l'opinion publique a largement soutenu l'action militaire. 3 quarts des Américains ont approuvé la réponse du président, Desert Badger a reçu une plus grande approbation que la campagne Desert Fox de 1998 dirigée par Clinton, Fox ayant donné lieu à des accusations selon lesquelles le président détournait l'attention de la procédure de destitution en cours, et bien que les frappes Badger aient été accueillies par les mêmes protestations dovish/isolationnistes et quelques libéraux affirmant que le président tentait de répéter la guerre de son père pour améliorer sa cote dans les sondages, l'action du président a bénéficié d'un soutien bipartisan dans l'ensemble. La réaction à l'opération Badger pourrait se résumer à un soutien stupéfait, surtout lorsqu'elle a été associée à la nouvelle de l'écrasement d'un avion américain. Historiquement, elle a reflété l'impact d'autres tragédies militaires telles que Pearl Harbour ou, plus précisément, l'incident du golfe du Tonkin ou l'USS Maine, qui ont suscité l'indignation de l'opinion publique et augmenté le soutien à l'action militaire. Le président de la Chambre des représentants, M. Gephardt, a déclaré que "le peuple américain et le Congrès, malgré leurs divergences politiques, soutiennent fermement nos hommes et nos femmes des forces armées".

Et même si le chef de la majorité au Sénat, M. Daschle, a insisté pour obtenir l'autorisation du Congrès avant d'aller plus loin, il a déclaré qu'il soutenait la décision et qu'il espérait que "ces efforts forceront Saddam à s'asseoir à la table des négociations, à laisser la diplomatie reprendre ses droits". Le président de la commission des affaires étrangères, M. Joe Biden, s'est montré un peu plus blasé : "Si Saddam continue, il est clair que cela ne se terminera que de deux façons : soit il désarme, soit nous le désarmerons". Les républicains ont uniformément soutenu le président, même son rival John McCain (lui-même ancien pilote capturé pendant la guerre du Viêt Nam), et l'ont poussé à poursuivre l'action militaire : "La situation a changé, les Américains ont été attaqués, le Congrès a signé l'ILA (Iraqi Liberation Act), une menace doit être éliminée et le peuple irakien doit être libéré". Il y avait quelques opposants déclarés à l'action à la Chambre des représentants, et quelques-uns ont grommelé que le Congrès aurait dû être correctement informé et inclus dans la décision, et certains ont mis en garde contre toute nouvelle action sans le consentement de la Chambre, mais la plupart se sont tus jusqu'à ce que la poussière soit retombée, au sens proverbial et littéral du terme.

De gauche à droite, un manifestant isolé contre les frappes en Irak, le président de la Chambre des représentants Gephardt et les sénateurs Lieberman (D) et McCain (R), tous partisans de la décision du président.

La réaction du monde a été moins unanime. Il y a eu un certain soutien, le Président ayant mentionné que le Premier ministre britannique Tony Blair avait donné son appui aux actions de Bush après que les détails lui eurent été expliqués lors d'un appel téléphonique, et qu'il s'était ensuite engagé à soutenir les manœuvres américaines en cours. Blair a déclaré à propos de Desert Badger : "Depuis la guerre du Golfe, la communauté internationale tout entière s'est efforcée d'empêcher Saddam Hussein de conserver et de développer des armes nucléaires, chimiques et biologiques, de continuer à menacer ses voisins et d'empêcher l'oppression des citoyens irakiens. Saddam Hussein a réagi en rompant les accords, en développant ces armes et en multipliant les attaques contre nos avions... Je suis d'accord avec la décision prise aujourd'hui par le président Bush, l'action militaire était l'option claire et nécessaire".

La décision unilatérale prise par la Maison Blanche de lancer une vaste campagne de bombardements sans aucun avertissement, dans le cadre d'une "zone d'exclusion aérienne" qui n'était soutenue par aucune loi internationale, a sans surprise suscité la colère et l'indignation de la communauté internationale. Les membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, mais aussi la France, se sont montrés très mécontents. La France, qui s'était retirée de la coalition de la zone d'exclusion aérienne en 1996 en raison de l'absence d'applications humanitaires, a émis une opinion négative.

Le président socialiste Jospin a condamné la décision américaine : "Il est honteux que les Etats-Unis aient cédé à l'unilatéralisme ... traiter avec l'Irak exige une approche internationale équilibrée et cette attaque, sans consultation de quiconque, blesse la diplomatie et les efforts diplomatiques, ainsi que le peuple irakien ... Je regrette vivement la décision américaine d'aujourd'hui". Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a formulé des critiques similaires, bien que moins tranchées : "J'espère que les résolutions du Conseil de sécurité seront pleinement et pacifiquement respectées afin d'éviter le recours à la force ; les actions d'aujourd'hui ne peuvent être inversées, mais nous devons voir demain et après-demain, en Irak et dans toute la région, une diplomatie de la guérison".

à droite, le premier ministre Blair s'adresse au Parlement, le président français Jospin et le secrétaire général de l'ONU, M. Annan.

Bien entendu, les plus grands détracteurs des actions américaines ont été le gouvernement irakien qui, alors que cette longue journée touchait à sa fin et que le barrage initial de frappes ralentissait, a prononcé un discours particulièrement enflammé, essentiellement un appel aux armes. Le dictateur irakien Saddam Hussein a prononcé un discours emporté, qui était en fait un véritable appel au combat. "Notre grand peuple irakien et nos courageuses forces irakiennes sont appelés à combattre et à détruire nos ennemis. Les ennemis de Dieu, de tous les peuples arabes et de toute l'humanité. ... Ce sont des criminels, des sionistes, un agresseur diabolique qui pense que le bombardement du pays et la destruction de nos bâtiments anéantiront l'énorme volonté de notre peuple. Les lâches ne nous affronteront pas, car ils savent qu'ils ne sont pas de taille à faire face à notre bravoure féroce, au lieu de cela, le jeune Bush ne fait que nous menacer. Notre peuple, notre grand peuple irakien ! Comme le veut Dieu, nous serons victorieux !"

26 avril 2003.

Les manœuvres quotidiennes d'une mission militaire longue de dix ans se poursuivaient : l'opération Southern Watch, menée par les forces aériennes américaines et britanniques pour contrôler l'espace aérien dans le sud de l'Irak. Cette opération était menée officiellement pour dissuader l'Irak de mener un autre engagement militaire d'envergure, soit contre une nation voisine, par exemple une deuxième tentative d'annexion du Koweït, soit pour empêcher une action interne contre les chiites, similaire à la répression des Kurdes. La mission consistait à effectuer des centaines de sorties (opérations militaires) au-dessus de la région et à attaquer les principales installations militaires et les avions à réaction irakiens. En avril 2003, plus de 300 000 sorties avaient été effectuées au-dessus de l'Irak et, à la suite des frappes de missiles de l'ère Clinton en 1998 (Renard du désert), le gouvernement irakien a déclaré son intention de s'opposer à la mission sur le plan militaire. De 1998 à 2003, les avions américains et britanniques ont été la cible de tirs antiaériens irakiens. Le succès de la mission était difficile à déterminer, l'armée de l'air irakienne ayant largement évité les pertes en ne perdant que 3 MIG, et ayant délibérément manœuvré pour éviter la confrontation avec les appareils de la coalition. Au sol, les missiles sol-air et les armes antiaériennes ont régulièrement tiré sur les avions de la coalition, mais en vain. La coalition n'a subi aucune perte au cours de la campagne, et ses seules pertes ont été 4 drones de type "predator".

Les avions alliés ont à leur tour ciblé le matériel militaire irakien, mais il a été difficile de déterminer le succès de l'opération. La presse étrangère a décrit les attaques comme étant essentiellement punitives, réussissant à détruire leurs cibles moins d'une fois sur deux, et l'armée irakienne a très rapidement reconstitué ses pertes à chaque fois. Le faible taux de pertes s'explique par le fait que les avions de la coalition volaient très haut , obligeant les forces irakiennes à tirer à l'aveugle. Seule une "balle d'or" chanceuse pourrait abattre un avion allié, car les forces irakiennes avaient désactivé tout système de ciblage, pour éviter une riposte immédiate des alliés.

Un avion américain survole la zone d'exclusion aérienne irakienne dans le cadre de l'opération Southern Watch.

En 2003, le président George W. Bush a décidé d'augmenter le nombre de sorties au-dessus de l'Irak, prétextant de nouvelles menaces pour la sécurité du pays. Les vols ont doublé et le désir de Saddam de punir les États-Unis a également doublé. Il a fait passer de 14 000 à 20 000 dollars (40 000 si le pilote était capturé vivant) la prime prévue de longue date pour descendre les avions de la coalition. Le conflit était devenu si banal que la presse américaine l'avait qualifié de "guerre oubliée", mais les nouveaux engagements de Bush ont changé la donne : sa promesse ne signifiait pas seulement une augmentation des vols, elle signifiait des vols plus agressifs, triplant presque le nombre de sorties de combat. Certains analystes ont vu dans la rhétorique belliqueuse de la Maison Blanche un précurseur potentiel d'une invasion américaine. En décembre 2002, le New York Times a publié des documents classifiés montrant que le ministère de la défense avait élaboré de nouveaux plans d'invasion ; ces plans prévoyaient la pré-destruction des défenses aériennes irakiennes comme élément clé de tout plan et certains craignaient que l'administration n'en soit à ce stade ; cependant, l'administration est restée muette sur ces questions, arguant que le nouvel engagement était nécessaire uniquement en raison de la nouvelle menace que représentait Saddam Hussein.

La guerre oubliée s'est achevée le 26 avril 2003, lorsqu'un F-15 Eagle américain a perdu le contact avec le commandement central alors qu'il effectuait une sortie à l'intérieur de l'Irak. L'avion a été perdu près de la ville d'Al-Kut, l'une des cibles les plus septentrionales de la zone neutre sud. Il volait en duo lorsque les tirs antiaériens irakiens ont éclaté, provoquant la séparation des deux appareils qui ne se sont jamais retrouvés, silence radio. Les premiers rapports sur la disparition ont été divulgués par des sources arabes, mais le ministère de la défense a refusé de les confirmer ou de les infirmer. Jusqu'à présent, le seul autre cas avéré de perte temporaire d'un avion au-dessus de l'Irak remontait à 1997, lorsqu'un dysfonctionnement mécanique dans le nord du pays avait entraîné la perte de puissance d'un avion à réaction, qui avait dû regagner la Turquie en planant. Cette fois-ci, les choses étaient différentes - le F-15 était trop loin en territoire irakien. Si un avion subissait une panne similaire, le pilote n'aurait aucune chance de regagner une base américaine en Irak ou en Arabie Saoudite. Son meilleur espoir serait de pénétrer dans l'espace aérien iranien (ce qui pourrait entraîner une riposte militaire) ou d'atterrir en Irak même, et tout cela si un dysfonctionnement se produisait et non une balle "magique".

Emplacement approximatif du F-15 disparu

Les heures passèrent et l'espoir d'un retour miraculeux s'estompa lentement. Le ministère de la Défense devait désormais faire face au pire scénario possible, à savoir qu'un avion à réaction américain avait été perdu, voire détruit, au-dessus de l'Irak. Le commandement américain a autorisé un balayage complet et la recherche de l'appareil, et les premiers rapports officiels sur la disparition du jet ont été rédigés, sans qu'aucune raison ne soit avancée pour expliquer la perte de l'appareil. La première reconnaissance n'a révélé aucun signe du F-15 disparu, mais compte tenu des centaines de kilomètres carrés de désert à ratisser, ce ne fut pas une surprise. Le premier rapport détaillé sur la disparition est venu de l'Irak lui-même. L'Agence de presse irakienne (la seule chaîne d'information irakienne) a cité un porte-parole de la défense qui a déclaré que "les aigles de l'Irak et les hommes courageux chargés des armes antiaériennes ont abattu un avion de chasse américain qui s'est envolé de l'espace aérien koweïtien pour violer notre espace aérien et tuer le peuple irakien,". Le ministère de la défense et le secrétaire d'État Rumsfeld ont rapidement réagi pour mettre en doute les affirmations irakiennes : "Si nous savons que nous avons perdu le contact avec un avion, nous n'avons aucune raison de croire qu'il a été abattu". En privé, les responsables étaient beaucoup plus inquiets et chacun se préparait à la pire nouvelle possible. Le ministère de la défense ayant reconnu la situation, celle-ci a été transmise à la chaîne de commandement, qui a décidé des mesures à prendre.